Fu-KaKuオリジナルのシステム「シンクスター」を使用するとシティヘブンとFu-KaKuとの連携が可能になります。

現在β版としてご提供させていただいているサービスですが、近々正式リリース予定ですのでぜひご一読ください。

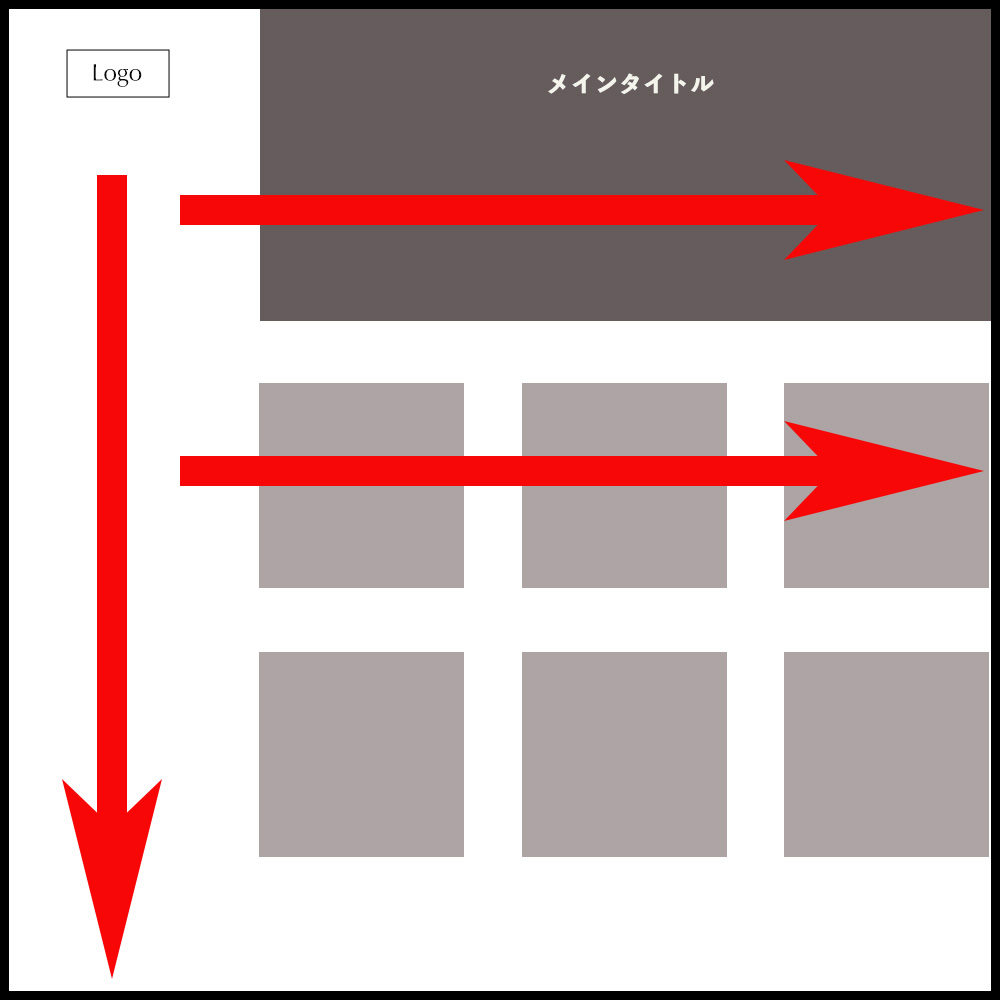

シティヘブンの店舗IDをシンクスターにコピペするだけで、Fu-KaKuで登録した

・キャストの在籍情報(プロフィール)

・キャストの並び順

・出勤情報

・即姫情報

・予約の空き状況

をシティヘブンに自動同期することができるようになりました。

個別に自動同期を有効・無効を選択することもできます。

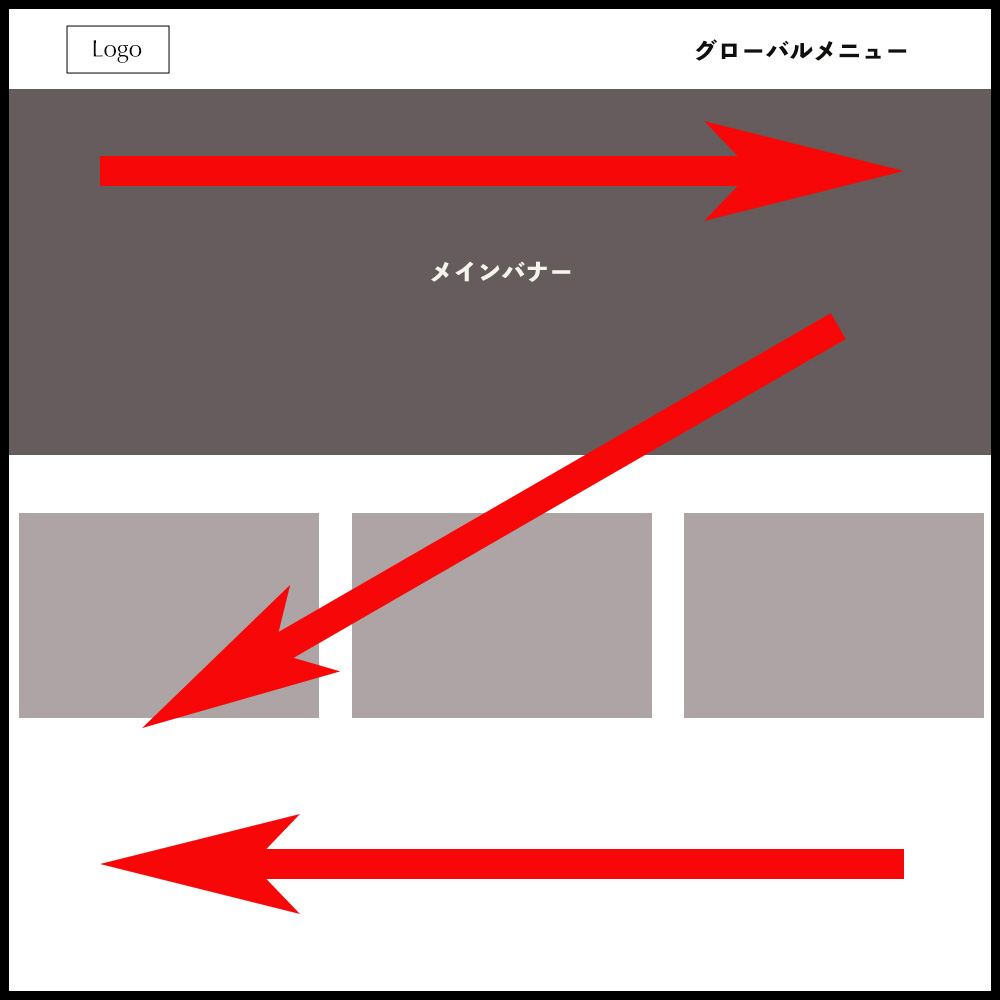

Fu-KaKuを導入する以前から、シティヘブンで店舗を運営・キャストの在籍登録をされている場合は、

シティヘブン→Fu-KaKuへキャストの在籍を一括同期することも可能です。

(シティヘブン→Fu-KaKuの場合、キャストの並び順・出勤情報・即姫情報・予約の空き状況は同期不可。)

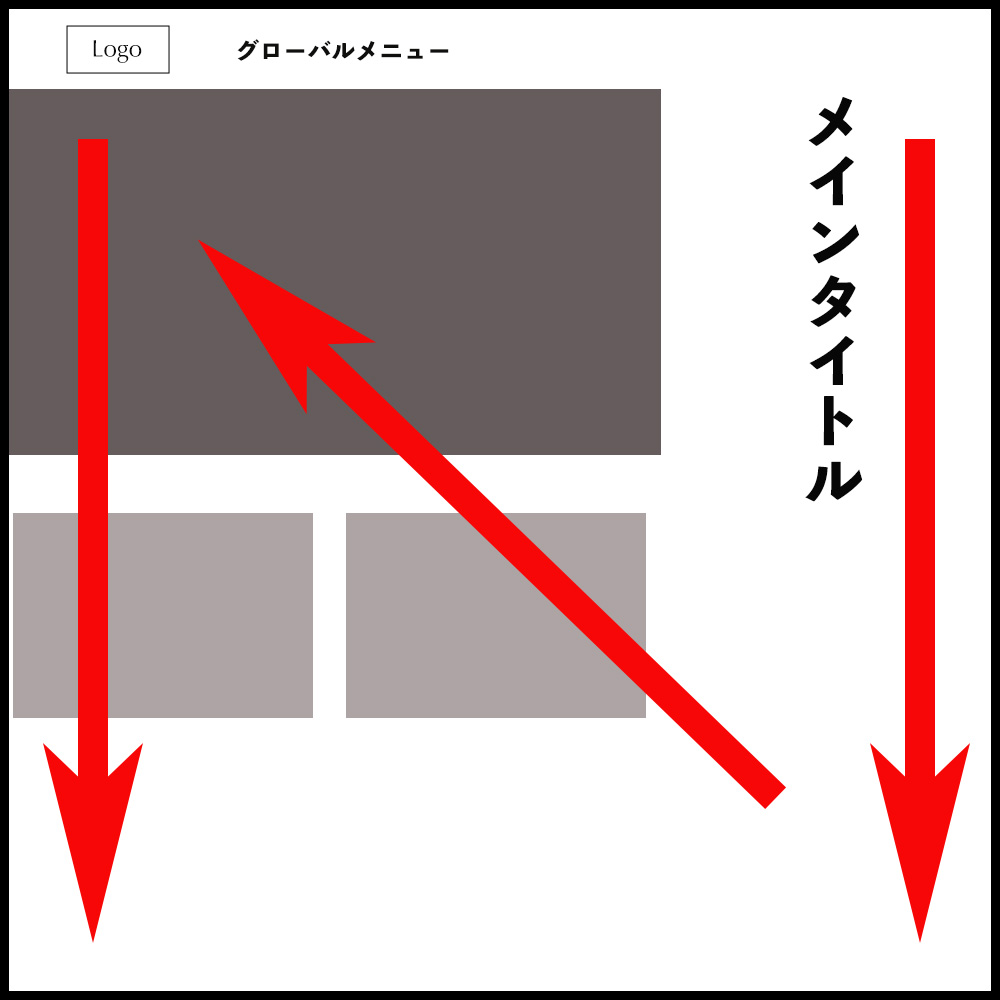

また、Fu-Kakuの登録源氏名がAさん、シティヘブンでの登録源氏名がBさんにしたいといった場合でも、

手動でFu-KaKuのAさんはシティヘブンのBさんと紐づけられます。

紐付け完了後、Fu-KaKuでAさんのキャスト情報を更新した際、自動でシティヘブンのBさんの情報が更新されます。

大変便利かつ効率化UPに繋がるシステムですので、ぜひ気になる方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

- 2025.01.10

- by Kinta